山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2024

海报新闻

手机查看

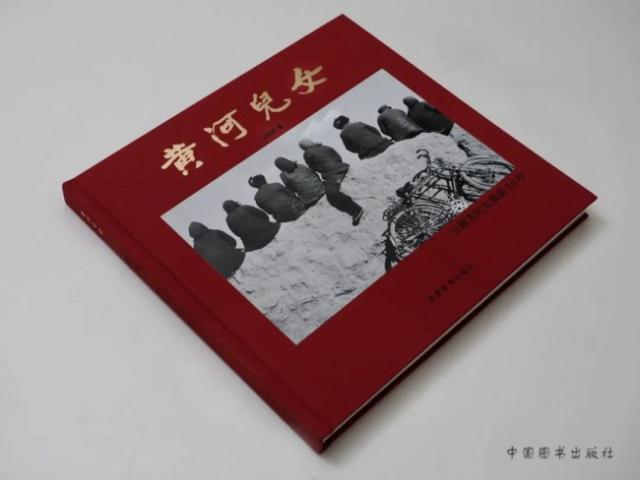

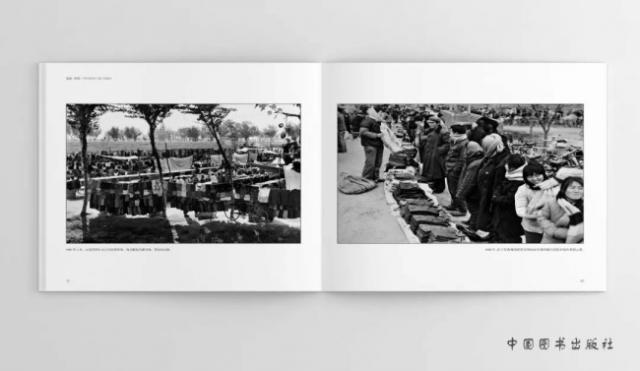

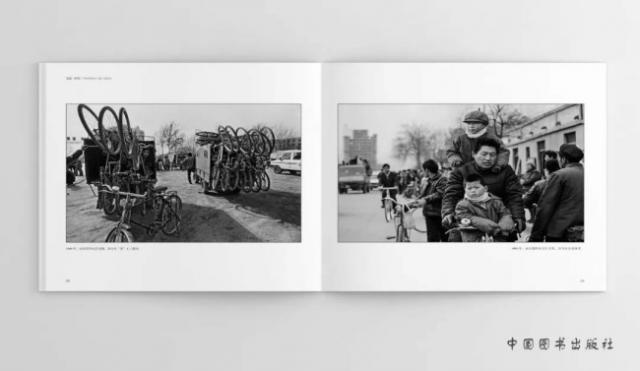

书名:《黄河儿女 王超英纪实摄影50年》

作者:王超英

价格:267.00 RMB

出版发行:中国图书出版社

目录

前言一(节选)

纪实人生 以真写情

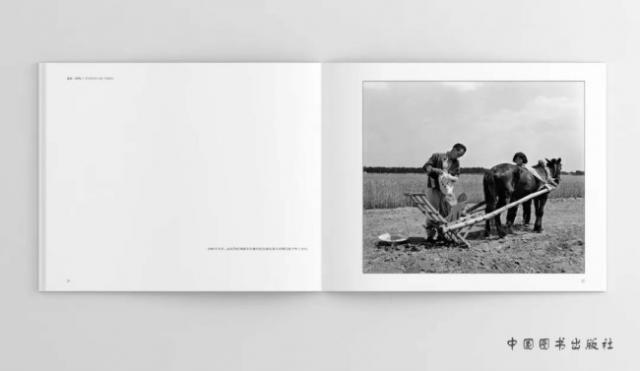

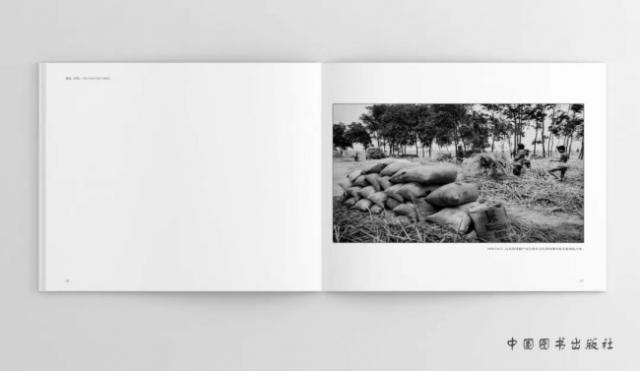

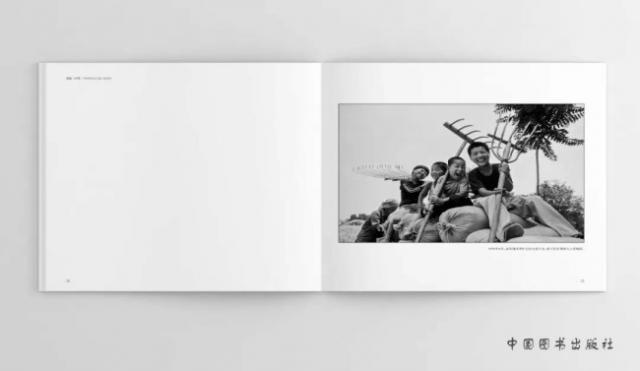

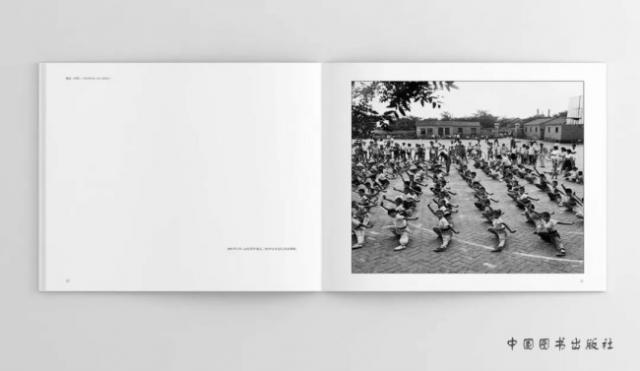

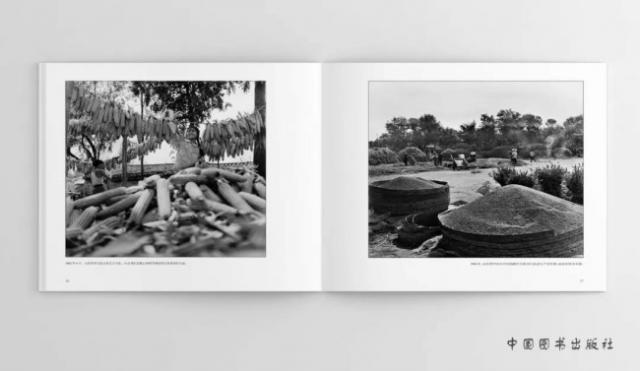

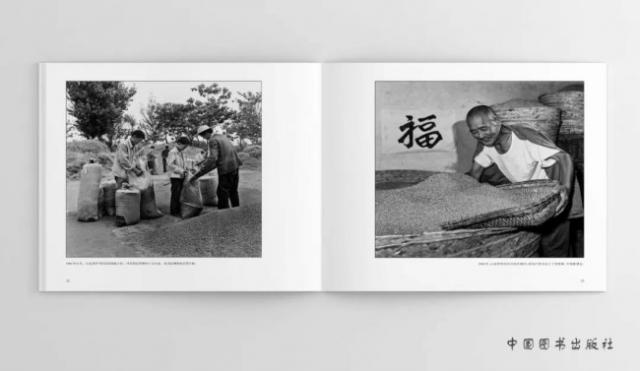

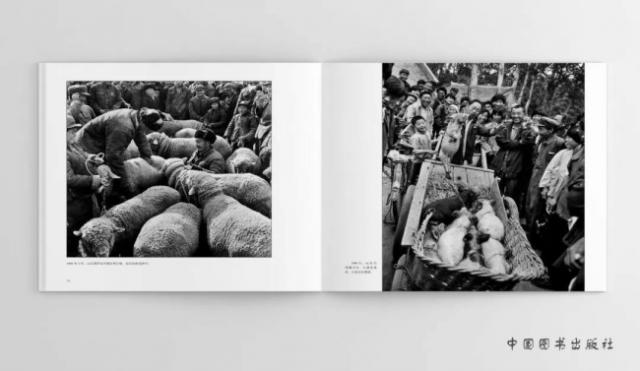

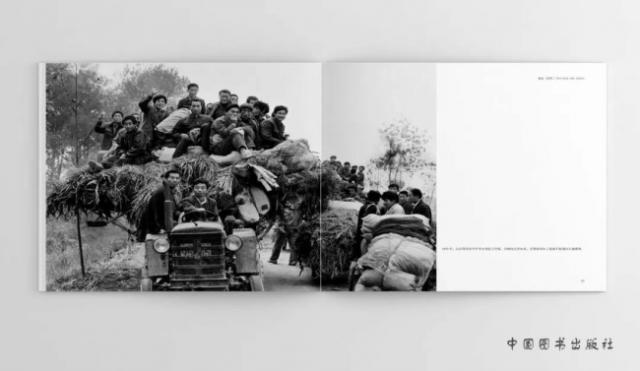

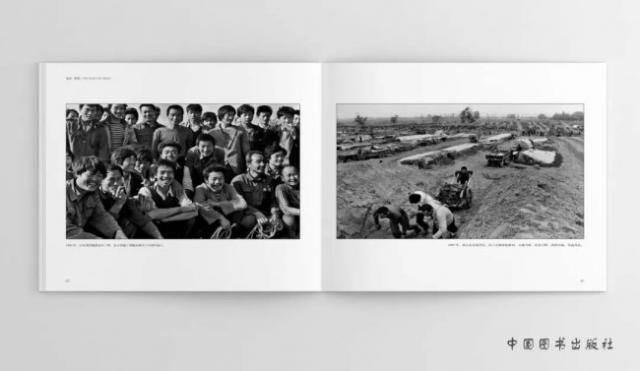

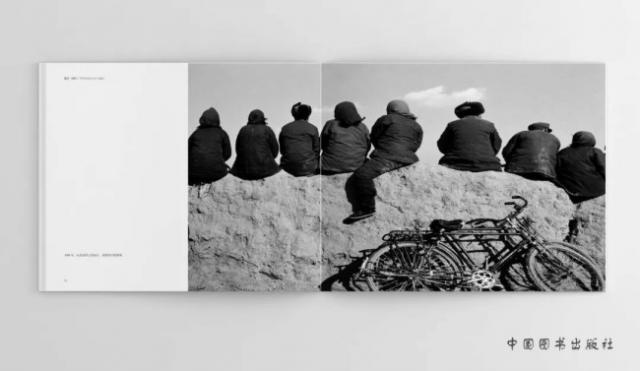

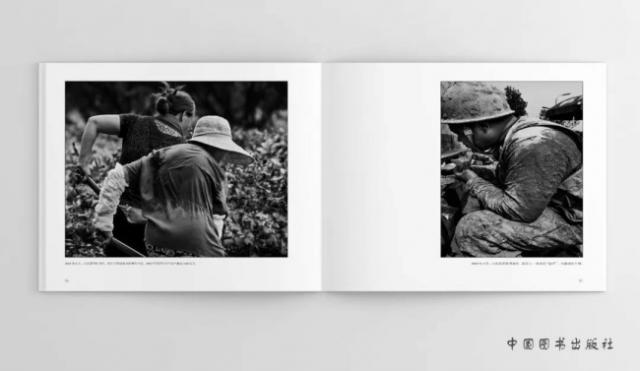

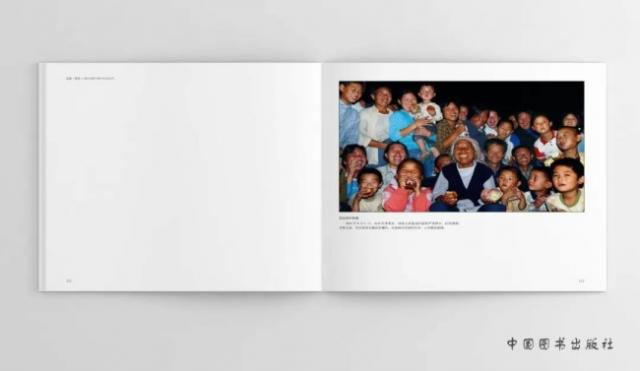

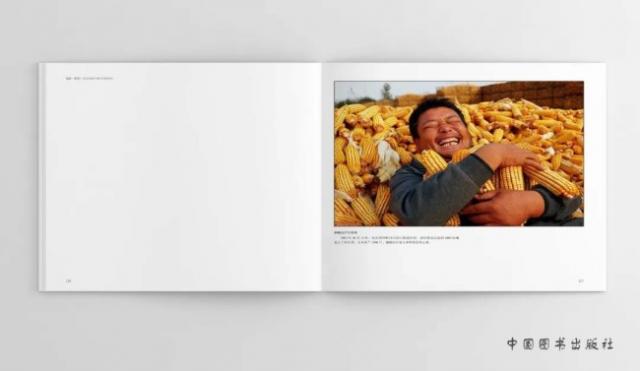

不同于其他纪实摄影的强烈客观性,王超英的作品带有一种浓浓情感,这种情感来自对家乡的了解,对家乡重大事件的关注与记录。很多新闻摄影只是抓到了瞬间,但是对美的捕捉,对心灵的碰撞是抓不到的,王超英的摄影创新之处在于“以真写情”。这种真实性与情感性融合产生的表现力,是在责任感与使命感驱使下,对时代现实与社会生活长久的观察,对纪实摄影恒久的热爱。王超英的摄影语言,记录和选取的人物形象,呈现出时代的变化,记录社会情感,反映了一位摄影家对时代细致入微的观察。作为记者和摄影家,她在同一个时空中探求艺术性和新闻性的高度吻合,靠的是她的审美理想,是她对事物的观察、理解、判断和描写。通过以小见大的视角,细致严谨的观察,讲述不同历史时期社会发展的故事,自我情感的投入与社会情感的摄取相碰撞,启发人们对生活与社会的关注,正是王超英摄影作品中情感运用的巧妙之处。

在王超英的作品中,能看到一位摄影家为人民而创作的坚守。到民间去,记录社会变迁中的人民,捕捉为社会主义事业奋斗的身影,记录人与人之间的温情。50年来,王超英对人物的形象,时代的记录和事件本身瞬间的抓取,非常鲜活,是写实与美感融合的完美表达。从社会人物到菏泽牡丹,看似差异巨大,实则共同体现人民对美好生活的追求与向往。菏泽牡丹作为菏泽文化的象征,更寓意花开盛世的社会面貌,牡丹摄影作品是王超英对家乡发展与祖国昌盛的美好祝愿,更是对纪实摄影本质的探求。

王超英是黄河儿女,她扎根生活,关注百姓,记录家乡,执着坚守,传递情感,与黄河相依,与牡丹相伴,是真正的人民摄影艺术家。

(文/潘鲁生,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席,甲辰谷雨于历山作坊)

前言二(节选)

用形象托起黄河文化讲好“黄河故事”

——评王超英《黄河儿女》主题的时代意义与价值

王超英作品呈现的治水社会文化与中华民族精神,已经摆脱出一般就事论事的的窠臼,而是从更高的文化、社会意识来表现民族精神,就是我们所说的中华民族精神。中华民族精神是以爱国主义为灵魂的、由伟大的团结精神、伟大的奋斗精神、伟大的创造精神、伟大的追梦精神而构成。王超英的摄影艺术立足于治水社会特征与中华民族精神,这是其能够“讲好黄河故事”的真谛。

说到中华民族精神,不能不说其核心爱国主义精神。爱黄河、爱家乡、爱亲人,更爱牡丹。牡丹是黄河沃土中生长的,是黄河之花,中国之花,历尽严寒而雍容华贵,是中国文化象征。王超英拍摄了160多组牡丹延时作品,在世界200多个国家传播我们的“国花”。

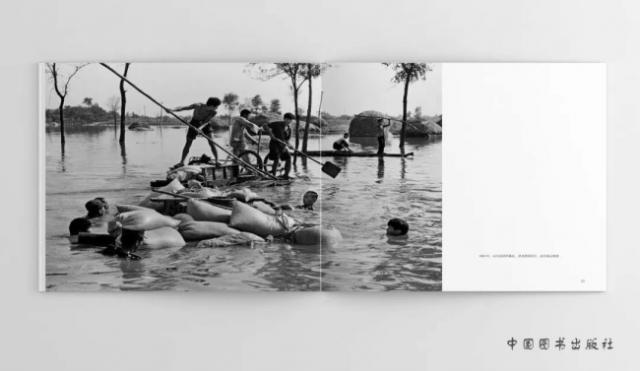

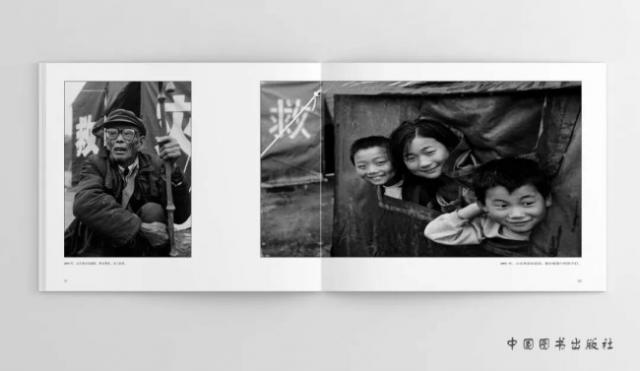

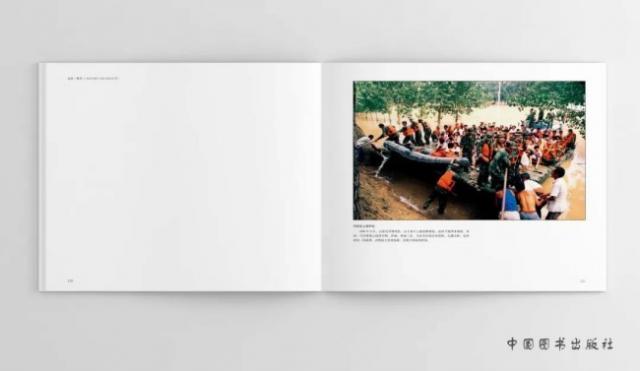

一方水土造就一方人,一方人铸就一方文化,一方文化形成一种精神,一种精神留下了一种形象。我们感觉黄河文化是一种遇灾而起,迎难而上,不屈不挠,一往无前的精神,这也是我们对《黄河儿女》作者王超英精神状态的理解,其实这也是王超英的形象。王超英树一心而托终身,为了拍摄菏泽,中间的艰难困苦说不清,充满着奉献和牺牲。她顶着滚滚浊浪,冲进洪峰抵近的现场,流泪拍下“党派来了救命船”等震撼场面,展现典型环境下的典型瞬间。她是忠诚的黄河儿女,忠诚于摄影事业的黄河好儿女。

(文/李锦,中国国企研究院副院长兼首席专家、新华社高级记者,2024年5月于济南)

前言三(节选)

事业的强者

王超英的作品,显示出她作为一个共产党员、一名人民记者的责任感。1993年、1996年两次洪水袭击菏泽,面对着千里白浪,她像一个战士,冲上去了。背着照相机,风里来,雨里去,不分昼夜。她说:“这是机遇也是挑战”,“强烈的责任感,驱使我以最快的速度第一个赶到抗洪救灾现场。”是什么样的责任感?是一种关系到千百万人民生命的责任感。“我要尽一切可能地拍摄灾情、拍摄党和人民对灾民的关心、拍摄全国人民的支援”……她把这一切都看成自己的神圣职责。然而,她是一位女记者,也自有她的难处:85岁的婆婆、8岁的女儿;爱人忙,她更忙,甚至带着病痛她还是到灾区蹚水拍摄,照顾老、小也只能是忙里偷“闲”。王超英是把整个生命都扑到事业上去了,她拍的那些看了叫人揪心的抗洪救灾照片,不正是表露出她的事业心、责任感么!

这里列出的点滴,当然不足以看出王超英同志精神世界的全部。她是一个革命干部家庭的成员,她有一段知青锻炼的经历,1977年从摄影专业毕业后又一直从事以农村为主的新闻摄影采访。她的思想情操和革命事业、和劳动、和劳动人民紧紧相连,造就了她坚定的革命人生观。王超英同志向我介绍她的作品时说:“我这些照片,总是想表现一个‘情’字。”这是有道理的,在她的眼里,中国人民需要过幸福生活,中华民族需要兴旺,中国需要建设社会主义。而这一切,又确实需要像她这样的共产党员去为之倾注全部感情,去为之奋斗!

她有一首用信念唱的歌:“劳其筋骨,饿其体肤,沉入基层,勇于拼搏。”

这胸怀是何等宽阔,这不正是一个强者的意志么!

(文/许必华,原中国新闻摄影学会执行会长,1996年中秋于北京)

前言四(节选)

难以忘却的记忆

王超英是一位持续用镜头关注黄河儿女、百姓生活的摄影家。在她眼里,处处是新闻。她的灵感来自每一个偶然的机缘里,像夜空里的闪电,她总能从别人不经意间发现独有的瞬间。别人忽视的、轻视的、漠视的、藐视的、熟视的小地方,都是王超英所珍视的。

王超英曾说:“战争年代,我会是一颗子弹,射向敌人;和平年代,我会做一粒沙,融进祖国高楼大厦;在家乡中国牡丹之都菏泽牡丹面前,我会化做尘泥呵护家国,丰厚牡丹芬芳荣华。”几十年后的今天再读王超英的作品,我们发现:好的照片像盐巴与面包一样简单,但它述说的却是深刻的人文气息与时代大变革、大历史。正是这些历史影像,使寂灭的东西在时间深处得以存留,截留了文字无法表达的人类生存的痕迹与信息。

丰子恺曾说:“你若爱,生活哪里都可爱;你若恨,生活哪里都可恨;你若感恩,处处可感恩;你若成长,事事可成长。”王超英就是一位具有大爱、感恩的摄影家,她热爱家乡,热爱菏泽,更热爱国家。

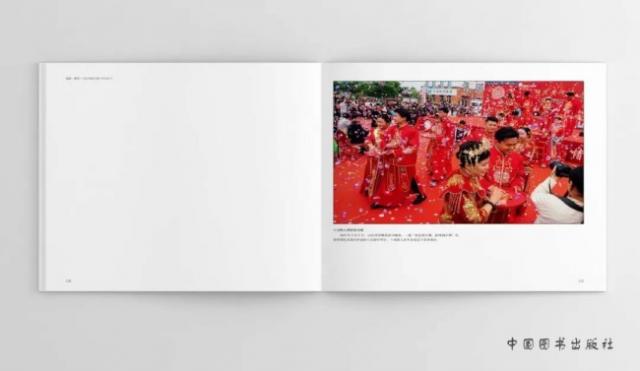

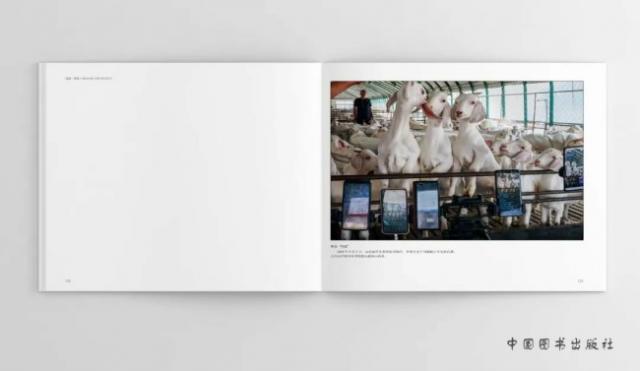

今天,已67岁的王超英仍用相机和无人机拍摄大美菏泽。《十对新人情定黄河滩》和《争当“网红”》就是王超英2024年5月我们在编辑这本画册期间拍摄的。

摄影,最终要与文化和历史融为一起,存留、作证、发言。没有摄影,历史可以随意篡改涂抹。从这个意义上讲:我们有足够理由感谢当年只有二十几岁的王超英,感谢她的用“独特的眼睛和心灵”存留下饱含记忆的历史。

(文/钱捍,中国新闻摄影学会五、六届副会长,中国摄影金像奖、金眼奖获得者,2024年4月于济南)

前言五(节选)

王超英的热与爱

王超英是新闻界前辈,她干摄影记者的时候,我还在上初中,她成为高级记者的时候,我才是助理记者。可是,已过花甲之年的她依然没有放下相机,依然在拍。她像一团火,一直在拓展着自己的边界。看她的图片,很自然地想起了汪曾祺的诗句:“当风的彩旗/像一片被缚住的波浪。”她一直在“动”,她的摄影作品也就有了“动感”:生动、灵动、飘动、颤动,是率性的动,自由的动,是有意识或潜意识的动,是透明的而不是浑浊的动。

为者常成,行者常至。王超英坦言,当自己的选择和家国情怀连接在一起时,就有了能量,就有了创作激情。

我了解到,七几年刚入职时,她啃烧饼,骑飞车,爬房顶,涉险滩,连夜还要钻暗房冲洗;一身土、两脚泥,她乐此不疲。

我了解到,1980年,济菏铁路通车,她骑车数十里,爬上铁道南侧的小平房,按下了快门,记录了第一列火车开进菏泽的瞬间。

我知道,1993年,百年不遇的特大暴雨和强龙卷风多次袭击菏泽,造成百万群众被洪水围困,她,以最快速度赶到了灾区。1996年和2003年两次洪峰突袭菏泽,又是她,像一个战士,背起相机,奔向千里洪水,第一个赶到抗洪现场……忘记了生死、忘记了性别,甚至忘记了自己的小家。

获奖不获奖,无所谓;表彰不表彰,无所谓;反响不反响,无所谓。我就是要拍,只要拿得动相机就拍。地上拍、空中拍、白天拍、晚上拍。你为什么这么做?不为什么,因为爱,所以爱!我有使命不敢怠,不能不爱,无法不爱!视自己的职业为神圣,视自己正在做的事情为神圣。一生爱摄影,忠于摄影。数十万幅照片,每一幅都是心血所凝。

(逄春阶,山东省报告文学会会长、《大众日报》高级记者,2024年5月3日于千佛山下)

后记

写在后面的话

我庆幸,我是黄河的女儿。

黄河之畔的菏泽是生我养我的地方。菏泽是黄河冲击平原,黄河流经菏泽大地,发生在黄河儿女身上的故事,深深打动了我,激励我一次次投入火热的生活,一次次冒着生命危险冲入灾区,一次次流着泪拍照,记录黄河儿女与困难搏击,记录大家庭至爱深情,记录改变命运的奇崛奋斗,记录那些苦难的、沧桑的、快乐的时刻,记录那些眼神、臂膀、脊梁,记录这块生生不息的土地勇毅前行的铿锵蝶变。

作为《菏泽日报》记者,执守有责,不留空白。上世纪80年代地震,90年代龙卷风、兴修水利,90年代和2000年后3次抗洪救灾,每有大事发生,我总是第一时间、不顾一切,赶赴第一现场。在这块广褒的土地上,我深情地用照片讲述着黄河两岸1000多万父老乡亲的故事,抓取典型事件中的典型人物和典型瞬间,以情感人,以情动人。

感恩摄影,给我发现的眼睛。

感恩新闻,让历史更有价值。

感恩黄河,给了我认识她、感受她、记录她的机会。

感恩在我人生事业前行道路上,每一位给予指点帮助,给予鼓舞支持,给予信念力量的人。

作为一名既要兼顾工作又要兼顾家庭的女摄影师,没有周围这些亲人、朋友、师长、同事、伙伴的支撑,我无法坚持50年,一步步“拍”到今天。

这本画册,是对我50年摄影历程的一个总结。出版过程中得到了众多专家、学者和老师的帮助及指导。感谢中国文联副主席、中国民间艺术家协会主席潘鲁生先生,感谢中国新闻摄影学会原执行会长许必华先生,感谢新华社高级记者、国企管理智库副理事长兼首席专家李锦先生,感谢中国新闻摄影学会原副会长、中国摄影金像奖、金眼奖获得者钱捍先生,感谢山东省报告文学学会会长、《大众日报》高级记者逄春阶先生,他们于百忙之中为画册撰写序言,提供编辑思路和建议,令我通过出版画册对自己的作品、对纪实摄影都有了更为深入的理解。感谢图联社的策划、设计,北京雅昌的精美印刷,是他们的专业助力,确保了这本画册最终的品质呈现。

我愿将这些感恩与感谢,都反哺到作品中,更加深情地为时代记录。

我为能记录这个伟大的时代而骄傲,这也是我一生永恒的追求。

(文/王超英)

书籍展示

(来源:中图机构)

艺术家简介

王超英,1957年生于山东菏泽。菏泽日报社高级记者,中国摄影家协会会员,山东省女摄影家协会一、二届副主席,荣获“共和国50年新闻摄影奖”,山东省功勋摄影家,山东省优秀青年记者,山东省十佳摄影记者,山东省女摄影家特殊贡献奖。先后获全国五一文化奖,山东省五一文化奖一等奖,2023年被菏泽市委市政府授予卓越贡献奖。

责任编辑:杨振勇