|

与乔冠华在德国

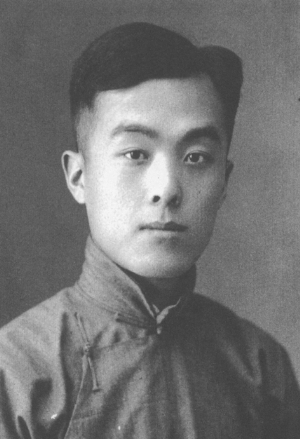

清华大学毕业照

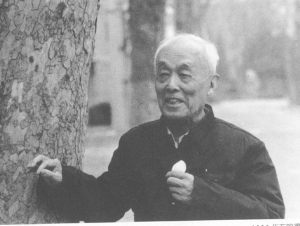

在北大朗润园 |

|

他的身影 智者乐,仁者寿,长者随心所欲。一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。把魂汇入传统,把心留在东方,学问铸成中华文化一道风景线。 他的岁月 季羡林,北京大学教授,北京大学校务委员会名誉副主任,中科院院士。中国语言学家、文学翻译家、历史学家、东方学家、思想家、佛学家、作家。精通12国语言。其著作已汇编成《季羡林全集》。 1911年生于山东省清平县(现并入临清市)官庄。6岁入私塾读书。10岁开始学英文。高中开始学德文,并对外国文学产生兴趣。 1930年,考入清华大学西洋文学系修习德文。 1934年,清华毕业后到山东省立济南高中教国文。 1935年,作为交换生赴德留学。 1936年,在哥廷根大学梵文研究所主修印度学,学梵文、巴利文。选英国语言学、斯拉夫语言学为副系,并加学南斯拉夫文。 1941年,获哥廷根大学哲学博士学位。 1946年至1983年,回国任北大东方语言文学系系主任。“文革”中受到“四人帮”及其北大爪牙的残酷迫害。“文革”结束后复出,继续担任北京大学东语系主任,并被任命为北京大学副校长、北京大学南亚研究所所长。曾是第二、三、四、五届全国政协委员,第六届全国人大常委会委员。 1988年,任中国文化书院院务委员会主席,并以学者身份出访多国。 20世纪80年代后期至本世纪初,对文化、中国文化、东西方文化体系、东西方文化交流,以及21世纪的人类文化等重要问题,在文章和演讲中提出了许多个人见解和论断,在国内外引起普遍关注。 2003年,因身体原因住进301医院,即使在病房里,每天仍坚持读书写作。 温家宝总理每年都看望著名学者、老科学家,这一次次昭示着中央对科教兴国方针的坚定信念。跟随着温总理的脚步,人们几乎可以年年在新闻报道中看到一位慈眉善目的世纪老人。这位老人就是学贯中西、博古通今的北京大学教授季羡林。他所研究的艰深学问梵文、吐火罗文、东方学已走出象牙之塔成为世纪“显学”。他那煌煌数百万言充满人生哲理的散文,畅销国内外,影响着几代读者。作为中国学界仅存的几位百岁学者之一,他彰显着中华学人渊博而仁厚的风范。 “国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”是国人对季羡林先生的赞誉。然而,季羡林先生在《病榻日记》一书中表示:“三项桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”在季羡林教授98寿辰之际,我们遵照季老意愿,不论其头上的光环,只论其如何治学,如何为人。 【治学篇】 求学德国:获得开启真理之门的钥匙 季羡林的学术造诣师承被称为中国学术良心和楷模的陈寅恪,源于学风严谨的德国。 1930年,季羡林考入清华园就读西洋文学系,而对他产生了重大影响、使他受用终生的却是两门非必修课:历史系陈寅恪先生的“佛经翻译文学”与中文系朱光潜先生的“文艺心理学”。其中,陈寅恪先生的课对季羡林的学术人生产生了深远的影响。 季羡林1935年留学德国,他的梵文老师瓦尔德·施密特正是陈寅恪的德国同学。季羡林与两位老师在“德国的彻底性”的学风上是一脉相承的。季羡林认为德国人具有喜欢研究与其距离遥远的东西的兴趣。他在解释何谓“德国的彻底性”时说,德国学者在研究问题时,首先是不厌其烦地搜集这个题目的相关文献,包括古代的和近代的、国内的和国外的,涵盖所涉及研究领域的各家观点、论证依据,以及各国同行的研究动态。然后才努力分析资料,得出合乎逻辑的结论。 在德国求学的岁月里,给季羡林留下最深印象的经历是“导论事件”。经过两年的扎实研究后,季羡林完成了论文的主体,想再写一篇导论向教授显示一下自己的才华。季羡林回忆说,他穷数月之力,翻阅了大量的专著和杂志,收集有关混合梵文的资料以及佛典由俗语逐渐梵文化的各种不同说法,写成了一篇洋洋万言的导论,巨细不遗。写完以后,自我感觉良好,沾沾自喜,亲自送给教授,满以为教授会对他大加赞许。结果事与愿违,教授只是用一个括号括起了全文,意思是统统删掉。他说:“这完全出乎我的预料,几乎一棍子把我打晕。”教授向他解释说:“你讨论问题时面面俱到,但哪一面都不够充实、坚牢。如果人家想攻击你,不论从什么地方都能下手,你防不胜防。”季羡林说:“教授用了‘攻击’这个字眼儿,我猛然醒悟,心悦诚服地接受了教授这一‘棒喝’,终生难忘。后来我教书时会经常向学生们提起这个故事,告诉他们写学术论文,千万不要说废话,应该做到每一句话都有依据。” 机遇与实力:当了7天北大副教授 第二次世界大战结束后,季羡林于1946年在游学德国10年后回到了祖国。在陈寅恪先生的引荐下,他到北京大学文学院任职。按照当年北大的惯例,一般留洋归国的博士只能先当副教授,若干年后才能转为正教授。可就在季羡林当了北大副教授一周后,文学院院长汤用彤先生即通知季羡林被聘为正教授,兼任东方语言文学系主任。季羡林创造的这个纪录,至今在北大无人超越。 不久后,季羡林的学术功底和独特魅力在一场学术论争中得以显现。季羡林刚回到北京不久,偶然读到《胡适论学近著》,里面有谈到汉语“浮屠”与“佛”字谁先谁后的文章。文章中,胡适之先生与陈援庵(垣)先生关于这个问题有所争论,甚至言辞激烈。当年,陈援庵是辅仁大学(北师大前身)校长,胡适是北大校长,两位在学术界都是泰斗级人物,但他们对西域古文字的研究都不及季羡林。季羡林以对吐火罗文等佛经传播的原文语音演变的研究为基础,得出了科学的结论,并写成了《浮屠与佛》一文,平息了当时两位超一流学者言辞激烈的争论。这篇文章经陈寅恪先生推荐,刊发于当时最高学术刊物——中央研究院历史语言研究所集刊。这篇文章也开启了季羡林对佛教传入我国途径的研究之门。50年后,他写了《再谈“浮屠”与“佛”》,为这个问题画上了一个相对完满的句号。季羡林说:“我有一个习惯,一旦抓住一个学术问题就终生不放。” 季羡林的实力不仅体现在他通晓西域古文字上,更体现于他以语言文字为工具对文化交流和思想方法的科学研究。最杰出的成果是他晚年的学术专著《糖史》。该著作从探究各民族加工食用糖的工艺入手,通过对各种语言进行比较,描绘出了一部各民族间的文化交流史,在方法论和史论上都别开生面。 季羡林一生通晓十几种外语。他学习外语的诀窍就是19世纪一位德国语言学家的办法,“把学生带到游泳池旁,把他们推下水去。如果他们淹不死,游泳就学会了”。季羡林在德国学习了近十种语言,没有一种是靠老师讲解语法与单词的,都是直接“到水里”阅读原文。由于勤奋与执著,季羡林没被“淹没”,反而成为了“游泳健将”! 学术高峰:研究大师激发思想之光 洞悉历史,揭示人性,是季羡林对时代的一大贡献。他对历史人物的评价和介绍栩栩如生,深刻地揭示了历史人物的人格境界和思想内涵。其中以他对胡适和陈寅恪的研究、阐述最具代表性。 季羡林说,胡适是个有影响的大人物,是推动中国“文艺复兴”的中流砥柱,是五四运动执大旗的领袖人物。胡适的“大胆地假设,小心地求证”这十字诀对开创研究方法、振兴学术繁荣有重大贡献,对青年学者有深远的影响。胡适最让季羡林钦佩和感动的是“毕生奖掖后进”。季羡林由衷地说:“平生不解藏人善,到处逢人说项斯。胡适之先生正是这样一个人。”关于胡适的思想,季羡林精辟地指出,胡适是个爱国者,他既不赞成共产主义,也不赞成三民主义,胡适推崇的是美国式的民主。胡适当过国民党驻美大使,算是高官,但他经常写文章提倡好政府主义,甚至公开不赞成孙中山“知难行易”说。但胡适从未写过批判共产主义的文章。在台北凭吊胡适先生时,季羡林看着墓碑上“德艺双隆”四个大字,久久不愿离去。 谈到陈寅恪先生,季羡林说,寅恪先生绝不是为了考证而考证,他在考证中发掘了极深刻的思想外延。读了他的著作,绝不是仅仅得到一点精确的历史知识,而会得到深刻的思想启迪,让人豁然开朗。季羡林认为,中国优秀知识分子有两个特点,一个是根深蒂固的爱国心,一个是“硬骨头”。寅恪先生的“独立之精神,自由之思想”,就与“硬骨头”的说法有相通之处。季羡林说:“我讲寅恪先生是‘一个真正的中国人,一个真正的中国知识分子’,前一句是歌颂寅恪先生的爱国主义,后一句是赞美他的‘硬骨头’精神。” 拥有这种厚积薄发治学之态的季羡林,在晚年提出了更多主张和观点: 由于汉语语法现代化研究一开始就借用西方逻辑,没能分清汉语和西方语言的根本不同,所以,季羡林说:“我建议,汉语语法的研究必须另起炉灶,改弦更张。” 中国古代没有系统的美学著作,但有独特的美学观点,因此,季羡林认为,中国美学必须彻底转型,必须大破大立,另起炉灶。 由于受到欧洲中心主义的影响和我们一些人自信不足,因此在国际文艺论坛上缺少中国的声音,有人形象地说,中国患上了“失语症”。季羡林呼吁:“只要我们多一点自信,少一点自悲,我们是大有可为的,我们决不会再‘失语’下去的。” 天才与勤奋的关系究竟如何呢?有人说“九十九分勤奋,一分神来(属于天才范畴)”。季羡林说:“我认为,这个百分比应该纠正一下。七八十分的勤奋,二三十分的天才(才能),我觉得更符合实际一点。如果没有才能而只靠勤奋,一个人发展的极限是有限度的。而没有得到机遇,天才会白白浪费了。” 【为人篇】 《牛棚杂忆》:一面人生与历史的镜子 季羡林在介绍《牛棚杂忆》时写道:“这一本小书是用血换来的,是和着泪写成的。我能够活着把它写出来,是我毕生最大的幸福,是我留给后代的最佳礼品。愿它带着我的祝福走向人间吧。它带去的不是仇恨和报复,而是一面镜子,从中可以照见恶和善,丑和美,照见绝望和希望。它带去的是对我们伟大祖国和人民的一片赤诚。” 《牛棚杂忆》记述的是1966年至1976年十年间,季羡林本人在北京大学的不幸遭遇。季羡林说:“我实在不愿意再回忆那段生活,但有这种经验而又能提笔写下的人无虑百千。为什么都沉默不语呢?这样下去,等这批人一个个遵照自然规律离开这个世界的时候,那些极宝贵的、转瞬即逝的经验,也将随之而消泯得无影无踪。对人类全体来说,这是一个莫大的损失。对有这种经验而没有写出来的人来说,这是犯了一个极大的错误。最可怕的是,我逐渐发现,十年浩劫过去不到20年,人们已经快把它完全遗忘了。我恐惧,是因为我怕这些千载难得的经验一旦泯灭,以千万人遭受难言的苦难为代价而换来的经验教训,就难以发挥它的社会效应了。我还有一个牢固的信念。如果把这一场灾难的经过如实写出来,它将成为我们这个伟大民族的一面镜子。常在这面镜子前照一照,会有无限好处的。” 钱钟书先生曾把“文革”中的人分为三种:受屈挨斗的、随大流做错事的、有意作恶的。对那些有意作恶者,季羡林给予了彻底的揭露。他说这些抄家打砸抢的,他们之中肯定有好人,一时受到蒙蔽干了坏事,这是可以原谅的。但是,大部分人恐怕都是乘人之危,借此发泄兽性的迫害狂。如果说这样的人不是坏人,世界上还有坏人吗? 季羡林在对有意作恶者进行鞭挞的同时,更时时不忘对人性美的歌颂。在一次被批斗得几乎昏过去时,身边两位一同挨斗的教授把他扶回了家。季羡林感慨道,这种苦难岁月中的情谊,让人三生难忘。一次,季羡林因病去医院,“黑帮”难友马士沂一定要用小车推他去,季羡林虽然不敢坐,但他在心里说:“这一番在苦难中的真挚情谊,我无论如何也忘不了。” 季羡林在《牛棚杂忆》中对他所目睹的这场浩劫的“北大场景”作了客观详尽的记录,最后从国家、民族、人类的高度提出了4个问题。其中最后一问是无产阶级文化大革命为什么能发生。季羡林说: “这个大问题回答好了,就会让知识分子放下心中包袱,轻装前进。” 赤子之心:挚爱着两位伟大的母亲 季羡林曾说:“我一生有两位母亲:一位是生我的母亲,一位是我的祖国母亲。我对这两位母亲怀着同样崇高的敬意和同样真挚的爱慕。” “对于一个游学西方,遍访世界的人来说,他有着深深的怀乡之情。”季羡林深情地说,“在德国留学时,我感到故国的每一方土地、每一棵草木,都能给我温热的感觉。” 他常想起生母。季羡林说:“我6岁离开生母到城里去住,中间曾回故乡两次,都是奔丧,只在母亲身边呆了几天就回到城里,之后又一别8年。在我读大学二年级时,母亲弃世,只活了40多岁。我痛苦了几年,食不下咽,寝不安席,真想随母亲于地下。一个缺少母爱的孩子,是灵魂不全的人。我怀着不全的灵魂,抱终天之恨。一想到母亲,就泪流不止,数十年如一日。”他说,他一生不知道写过多少篇关于母亲的文章,也不知道有多少次在梦中同母亲见面。季羡林80多岁为母亲扫墓时在心中默念:“娘啊!这恐怕是你儿子今生最后一次来给你扫墓了。将来我要睡在你的身旁!” 季羡林还有一位待他如母亲般的叔父。因为他父亲和叔父两兄弟膝下只有他一个男孩,为了让家族发扬光大,季羡林6岁时就离开父母到济南随叔父一起生活。叔父给了他很大的帮助。1955年,叔父不幸去世,由于“文革”动乱和时世变迁,叔父的坟早已难觅踪迹,使得季羡林连祭扫都成为奢望,这成了他的一块心病。直到远亲张茝京女士为他叔父在济南建起了衣冠冢,他才稍感安心。 心系国家:建言献策促民族振兴 在“文革”中备受摧残的季羡林曾想自杀,但未成。如今,季羡林回首“文革”后30年,发现自己竟然在此阶段完成了一生80%的工作量。20世纪80年代至90年代间,季羡林清晨4点即起,季家的灯光经常是北大清晨的第一盏明灯。如今,“置之死地而后生”的季羡林在新时代对生命有了新的希望。本来他和一些老朋友相约“何止于米(八十八岁),相期以茶(一百零八岁)”,但现在他决定要修改自己的长寿计划。他乐呵呵地说:“我身体很好,现在的目标是要活到150岁!因为中国国富了,民也强了……” 2003年2月21日,季羡林因为健康原因住进了301医院,此后再也没有离开过。但他以独具魅力的“病榻思绪”不断为逐渐富强的祖国建言献策。 由于研究的主要领域是佛学、宗教,季羡林深知人与自我和谐的重要性。因此,他多次与来访的领导同志谈到他对和谐社会的看法。他认为建设和谐社会,不仅要注意人与自然的和谐、人与社会的和谐,还要注意人与自我的和谐。他的呼吁引起了各方有识之士及相关领导的关注。2006年3月,和谐社会的有关内容在国家“十一五”规划纲要中有了体现。2006年8月6日,季羡林在温家宝总理为他祝贺95岁生日时,又一次谈起了“和谐”这个话题。季羡林说:“有个问题我考虑很久,我们讲和谐,不仅要人与人和谐,人与自然和谐,还要人内心和谐。”温家宝赞成地说道:“人内心和谐,就是主观与客观、个人与集体、个人与社会、个人与国家都要和谐。个人要能够正确对待困难、挫折、荣誉。”人们发现,在当年召开的党的十七大上,有关和谐社会的内容有了清晰的表述。 季羡林先生住院后,仍然关心时事。他视力不好,就每天坚持听助手读报。当他听到胡锦涛总书记提出“八荣八耻”后,很是赞成。他用清新晓畅的8个字,亲笔为杭州文澜中学的一名中学生写下了这样的条幅:爱国,孝亲,尊师,重友。季羡林笑道:“要把‘八荣八耻’的思想,更通俗易懂地告诉孩子们。” 2008年,季羡林完成了他的诗作《泰山颂》。这首诗他曾在与温家宝总理聊天时谈起,全诗176字,气势恢宏,文采斐然。诗歌初稿刚一完成,即被名家传诵。90高龄的张仃老先生用篆书书写了全诗公开发表。著名学者、书法家欧阳中石先生应邀以楷书写成在泰山上勒石成碑。大草书名家马世晓用苍劲的章草写成长卷在中国美术馆、浙江博物馆等地展出,被浙江博物馆收藏。中国工艺美术大师金全才用季羡林手迹把全诗雕成水晶艺术品,送进了中南海。上海篆刻家费名瑶将全诗刻在了一枚大印上,被北京画院收藏…… 说起《泰山颂》的创作,还有一段趣事。因为当时初稿甫出,不胫而走,人们争相传抄,更有一些关于这首作品的盗版读物现于市面。季羡林用了不断修改的这一小招,就让那些盗版者措手不及。2008年底,季羡林再一次修订了《泰山颂》。 在迎接新中国60华诞之际,我们仿佛可以看到这位东方老人,面对朝阳,吟诵着他大气磅礴的《泰山颂》: 巍巍岱宗,五岳之巅。雄踞神州,上接九天。吞吐日月,呼吸云烟。阴阳变幻,气象万千。兴云化雨,泽被禹甸。齐青未了,养育黎元。鲁青未了,春满人间…… |