多年来,她四处奔走,虽几经碰壁却矢志不改,目的只有一个:死后将自己的器官和遗体捐出去——角膜、心脏、肝脏、肾脏等器官捐给需要的人,遗体则提供给医科大学供教学用。如今,她的愿望已经达成,有关部门接受了她的申请。在做出这个决定的前前后后,她的心里经历了怎样的思索?日前,记者面对面聆听了这位七旬老人的动情诉说。

吴慧明十分喜欢看一些时尚杂志(左) ;吴慧明青年时代的留影(右)

“要是当时有捐献者的脏器官移植,孩子,你可能不会离开妈妈……”

吴慧明出生于浙江的一个中医世家,后来,考入青岛医科大学。毕业后,成为济南市第五人民医院的主任医师。吴慧明说:“太远的事情不扯了,就说说我的儿子吧。”

吴慧明的儿子和所有孩子一样,从小就受到父母的百般呵护。令吴慧明倍感欣慰的是,孩子从小就特别懂事,像个小大人,不爱哭闹,爱听妈妈讲故事;读书后,学习自觉性很高,从不用家长督促;工作后,又十分孝顺,从没惹父母生过气。然而天有不测风云,26岁那年,他突遭车祸。

“我听说儿子出了车祸,头‘轰’的一下子,拼命地往医院跑,一把拉住大夫的手说:‘救救我的孩子,救救我的孩子,求你了!’”

“你也是医生,请冷静一些,相信我们会尽力的。”

吴慧明觉得这一生中最难熬的时间是当时在手术室外等待的过程,几个小时像几个世纪一样漫长,只觉得自己心里的血在一滴一滴往外渗,渗得焦急疼痛。几个小时后,她得到孩子去世的消息,她不相信;孩子被火化后,看着骨灰盒,她也不相信;孩子下葬了,她还是不相信,迷迷糊糊中她的心被撕碎了。

后来,为孩子做手术的外科大夫有些疚愧地对吴慧明说:“我们努力了,但你儿子的内脏器官坏了,没办法,要是在国外,一些医院是可以更换器官的,但我们没有。”

“当初为什么不换我的,心、肝、肺,骨头、肉都成!”外科大夫苦笑一下,没有言语。

这个苦笑一直埋在了吴慧明的心里。

撕心裂肺地在病床上度过一个月。当吴慧明试图从痛苦中走出来时,发现自己的体重一下子掉了十几公斤。她以为这是过于悲伤所致,过些日子会好的,但一段时间后体重还在一个劲下降。她做了一次全面检查,查转肽酶时,让人大吃一惊,正常人的指标在40到80之间,她却高达1000多;进行胃液分析,胃酸几乎是0。有关专家怀疑她患上了癌症,却又找不到病灶。

检查、复查、会诊。仍是如此。

这时,一件让她万万想不到的事情又发生了。她的丈夫受不了丧子、妻子又面临绝症的折磨,向她提出了协议离婚。

新的打击让吴慧明的心再一次碎了,但她还是淌着眼泪答应了。办离婚手续,财产分割,搬家。她平静地处理着这些事情,最后,她在儿子的墓边买下了一个墓穴,自己要不行了,就来这里陪孩子。

几个月后,又一件万万想不到的事情发生——她的病突然好了。那个说不清的病莫名其妙地来了,又悄无声息地走了。转肽酶恢复正常,体重开始增加。医学研究领域里的未知数太多,医学有时候是无能为力破解的。此时的吴慧明说不清是高兴还是难过,是欣慰还是悲伤。就像身为医生的她不知道自己的病因一样尴尬。

那是一个微风轻拂的下午,她来到儿子的墓地。她的眼前又浮现出儿子遭遇车祸的场景、医生抢救的情景,还有那位外科大夫的苦笑。她坐在儿子冰冷的墓边想了一个下午,心里格外地痛,一遍遍对孩子说:“要是当时有捐献者的器官移植,孩子,你可能不会离开妈妈,可是……”

看着眼前一个个越来越豪华的墓穴和石碑,她想,即便如此,人也不能复活,如果将自己的遗体捐献出来,让自己的器官用在别人的身上,自己的生命就会得到延续,自己的笑容就会在别人的脸上绽放,这不就等于人的复活吗。

那天晚上回家后,吴慧明在日记里写下这样一段话:“我们都是这个世界上的匆匆过客,生命是上天赠予我们的一件礼物,我们只有使用权而没有所有权,我要在有生之年尽可能多地为这个世界留下点儿什么。”

“明明是一件可以造福今人惠及子孙的好事,为什么做起来却这么难呢?”

吴慧明知道,遗体的用途并不仅仅是器官移植,还可应用于教学、科研。

上个世纪90年代初,我国需肾脏移植者300多万人(每年新增12万人),而每年能够接受手术移植者仅有2000多人,我国约有盲人近500万,因角膜资源紧缺,每年只有万分之三的人接受角膜移植手术。在解剖教学中,国际公认的标准是每2名学生应有不少于1具尸体,而我国医学院校平均10名学生才有1具,甚至有的学校上解剖课时,学生只能旁观或者看录像、标本。

当时,吴慧明还听我省某医学院一位教授说,尸源紧缺得不得了,有的学校一年解剖不了几个。学医就像学修车,如果没有汽车,或者没见过汽车的内部零件,全是“纸上谈兵”,怎么能学好?没有解剖学和生理学就没有医学,解剖是医学基础中的基础。

“捐,把自己捐出去,让像我儿子一样的人得到复生,让学生们‘拿我开刀’,器官遗体都捐了。”吴慧明拿定了主意,但令她始料未及的是,捐器官捐遗体并不是自己想象的说捐就能捐出去。

谁都知道这是件好事,但想办个手续挺难。你捐器官,医学院不能收,要经过医疗机构办相关的手续;你捐遗体只能登个记,但得不到法律部门的确认。

为了早一点把自己捐出去,吴慧明求助同学,同学半开玩笑地说,你是疯了,还是更年期呀。她给省内某医学院写信,表示愿意捐献自己的遗体供学校教学解剖之用,却被误认为是“生命垂危的病人”而遭到婉拒。此时的她陷入另一个困惑之中,心里十分痛苦。她曾对一位卫生部门的领导说:“明明是一件可以造福今人惠及子孙的好事,为什么做起来却这么难呢?”

“我当时已经退休,天天在家琢磨这个事儿,思来想去,觉得难的原因是缺少一个接受遗体捐献的机构,有了这个机构,不仅方便了自己,还能让大家一块捐。遗体捐献不是一个孤立的问题,而是一个关系到人们生活观念更新的问题,是一个关系到我们的生存质量和精神文明程度的问题。这个捐遗机构意义深远。”

于是,吴慧明四处奔走,不顾亲人的不解、同行的拒绝和周围人的讥讽,穿梭于卫生机构之间、大庭广众之中,宣传器官遗体捐献,呼吁成立专门组织。

当时有件事让她记忆犹新。一天,她走到家门口,见一位中年妇女怀里抱着一束鲜花在门口等她。她姓刘,是济南的一位街道居委会主任。她对吴慧明说,听说你捐遗体的事,很感动,特意来送花,她也愿意把遗体捐出去,并愿意和吴慧明一道呼吁。当时吴慧明与她相拥而哭。

渐渐地越来越多的人理解她、追随她。

1995年11月28日,是吴慧明最难忘,也是最高兴的日子,济南市公证处专门为她免费办理了我省第一份身后无偿捐赠器官遗体的特殊公证。1998年,21名遗体捐献者与她达成共识,济南市公证处再一次专门为她和她同伴们做了免费公证。第二年,济南市器官移植促进会成立,吴慧明被推举为副主任委员。这时,吴慧明本人也如愿得到了遗体接受证书和两家医院的器官接受证书。

“你想想,我们无偿捐献器官遗体的人,听到这些话心里有多难受呀!”

吴慧明告诉记者,近年来,遗体捐献事业得到了政府和社会各界的关注。2003年《山东省遗体捐献条例》实施,规定县级以上卫生行政部门主管遗体捐献工作,负责遗体捐献的组织管理与监督,并且在捐献登记、“身后”事处理上都进行了规范。不久前,济南市红十字会,又成立了“留下我的爱”遗体捐献者联谊会。

捐遗“道路”畅通了,但有些事情,还是在捐遗者心里结了“疙瘩”。

眼下,济南市志愿捐遗者200多人,已有9位志愿者实现了自己“身后”的愿望,这个数字与实际用量差距太大,仅1999年济南市登记做眼角膜移植手术的病人就有数千人,等待骨髓移植的有350多人。仅山东大学医学院,尸体解剖的缺口每年是400至500具。

捐和用的悬殊太大,造成这种尴尬的主要原因到底是什么?有人说是“入土为安”的传统思想太深,尽管有了法规,有了公证,人们不“志愿”也没有办法;有人说是家庭阻挠的影响太大,有些捐遗者“身后”,家属又改口不同意,不愿背不孝的“黑锅”。

吴慧明认为,传统思想和所谓的孝道可以理解,但社会应该给捐遗者更多的理解。因社会的不理解曾伤了不少捐遗者的心。她当年准备捐献器官遗体时,同学、同事、好友的‘好话’,几乎把她打倒了。

前不久,一位28岁的志愿者,向吴慧明谈到遗体捐献时说,英国王妃戴安娜的器官曾使6名患者获得新生;一位18岁的美国女学生因车祸死亡后,医生按照她生前的遗嘱,把她的角膜、心脏、肾脏等器官分别移植给了5名患者。女孩的母亲说,“虽然我每天都在思念我的女儿,但有一点却让我欣慰,那就是她的生命已经和她所挽救的病人融为一体了。”捐器官遗体真是功德无量的事。

济南有一位叫许广平的,今年70岁了。25年前,她到鲁南某村探亲时,看见一个扎着羊角辫的小姑娘推着一车石灰从她身边走过,乌溜溜的眼睛格外明亮。仅仅几分钟后,从石灰池边传来呼救声,小姑娘掉到了池里。石灰见水后的高温,把她烫昏了。小姑娘送进医院,命保住了,但眼睛再也看不见了。大夫说,当时要有捐献者的器官,孩子就不会失明,一个人的眼角膜可以让四个失明者复明。上个月,许广平来到济南市红十字会报名捐献器官遗体,还上了电视。这一下惹事了,她出门时,别人不正眼看她,以为她脑子出了毛病;有许多人干脆问她,卖自己卖了多少钱呀?

吴慧明说:“你想想,我们无偿捐献器官遗体的人,听到这些话心里有多难受呀!”

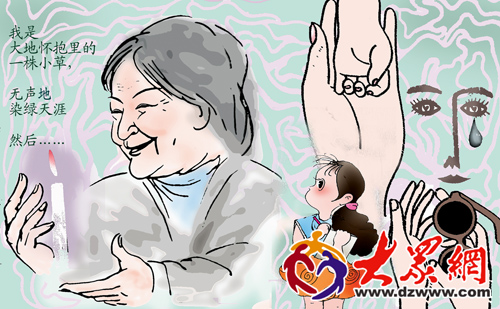

“我是大地怀抱里的一株小草,无声地染绿天涯,然后,静静地回归大地。”

吴慧明似乎有些累了,她靠在椅背上,语速慢了,一字一句对记者说———

我这个人从小就爱美,爱美就爱打扮,也喜欢拍照。当初,我的照片有几千张之多,后来在丧子、离婚的那一年,以为自己的命就此完了,烧了不少。现在想想真是可惜,如果人生能够重来,我不会这样。人应该永远热爱生活,哪怕遇到天大的困难,都要笑着平静地对待。我已把现存的照片请人制作成一个电子影集的碟片,我想“身后”不管是谁接受了我的器官,也要接受我的这张碟片。不是让他(她)感激我或纪念我,只想让他(她)知道,我活着的时候热爱生活,也懂得创造,希望他(她)也是如此。

我是个医生,对生死已经看得很开了,但有时候走进解剖室,马上会想到,有一天我也会躺在这里,觉得很踏实,这比埋在地里烂掉、放到炉子里烧掉好多了。学生们在我身上(她补充说,那时已经不是我自己了)割上千刀万刀,也就意味着他们今后在病人身上少割错一刀。

“路上行人七十稀”,我今年73岁,已经到了面对死亡的时候了,我把能够在“身后”捐献遗体器官看作是人生最大的也是最后的荣誉。只是在器官捐献的过程中有许多技术问题不放心:除了眼角膜摘取的时间可以在24小时之内,其他器官都有非常严格的时间和保存条件限制。我有遗嘱、有委托书交给医院和亲属,在我生命垂危时,一定尽快送往医院,并且在抢救过程中不要打强心针,一旦脑死亡立即摘取有用的器官,若勉强延长时间,器官处于缺氧状态,会影响将来器官移植的成活率。

我坐在这里跟你说了这么长时间的话,是靠我的“铁背心”撑着。七八年前,我因外伤腰椎骨折了,两根肋骨断了,就做了这个背心(她敲敲胸部,“砰砰”响),不然坐一会儿身子就往一边倒。年岁大了,觉得身体越来越不听使唤了,我想,如果活到75岁,身上有许多器官是可以用的,一个人捐献的器官和组织能够帮助三四十个需要进行不同类型移植的病人,一个人健康的器官正常的寿命是120年,那么我的器官可以帮助一个甚至多个患者延长45年的生命。

与记者告别时,吴慧明拿出她前些时候写的一首诗读给记者听:

我是大地怀抱里的一株小草

无声地染绿天涯

然后

静静地回归大地

大地啊妈妈

只愿你记得我笑容背后的眼泪

以及流泪后的笑容

读着读着,吴慧明哭了。