中国青年网广州7月16日电 (记者 方瑞) 夏日的广州港碧波荡漾,在蔚蓝的天空下,各色集装箱与吊臂交相辉映,往来的船舶呼啸而过……这是广州港南沙港区最常见的景象。

广州港南沙港区一侧。中国青年网记者 方瑞 摄

广州市海域自北起黄埔老港西港界,向南至进口浅滩,形状狭长,海域面积460平方公里,约占全省海域面积的0.7%,大陆海岸线157.1千米,约占全省3.8%。长期以来,习近平总书记多次在讲话中谈及海洋强国建设,重视海洋事业发展。

多年来,广州市凝聚开放崛起合力,坚持陆海统筹、创新驱动、生态优先、提质增效,高水平“引进来”,大踏步“走出去”,在“四个走在全国前列”中铿锵前行。

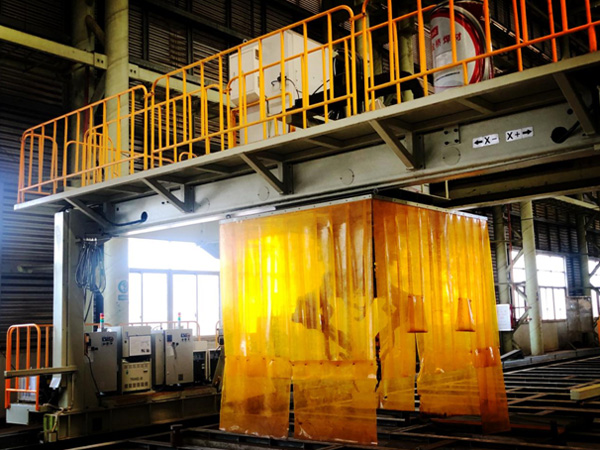

金色港湾:智能码头助力粤港澳大湾区建设

聚焦提升粤港澳大湾区核心引擎功能,深化与港澳产业合作,高水平建设南沙对外开放门户枢纽,广州港南沙港区发挥南沙新区和自贸试验区“双区”政策叠加优势,让高质量发展有迹可循。

“广州港南沙港区是世界十大港口之一,货物吞吐量、集装箱吞吐量多年稳居世界前列。”广州港股份有限公司副总工程师莫之平向中国青年网记者介绍,“广州港南沙港区四期自动化码头计划于2021年建成投产,届时南沙港区集装箱吞吐能力将超过2000万标箱。”

连接中外,沟通世界。截至目前,广州港集团共有集装箱班轮航线153条,开通穿梭巴士航线65条,先后在广东、广西、湖南等10省30市成立了内陆港或办事处,开通10条海铁班列,畅通内陆地区连接广州港区和南沙自贸区的通道,并与45个国际港建立友好合作关系,与世界100多个国家和地区的400多个港口有海运贸易往来,携手港澳共建富有活力和国际竞争力的一流湾区。

2018年9月30日,南沙四期开工,计划2021年投产。这个项目将成为全球第一个水平运输无人驾驶集卡自动化码头,届时南沙四期的集装箱码头现场将实现集卡无人驾驶和集装箱装卸远程操控,并将实现“零排放”,做到绿色港口。2019年5月8日,大湾区5G港口创新中心战略合作协议落地广州港,让老城迸发新活力。未来,智能码头将给世界一份“广州方案”。

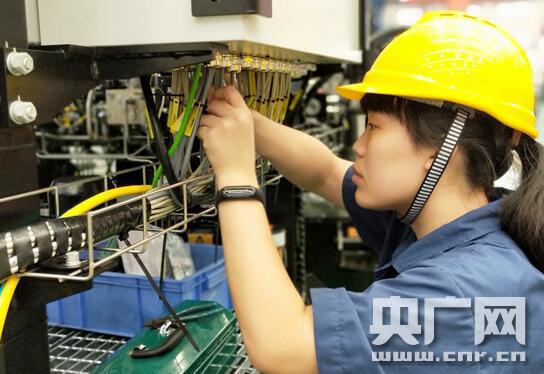

蓝色海洋:造船工业推动优化海洋产业结构

“经略海洋,舰船报国”的标语高高挂在广船国际有限公司最瞩目的位置,庄严大气。这里,是“中国制造业500强”之一,是华南地区最大最强的军辅船生产和保障基地,年造船能力达到350万载重吨,成为新兴海洋产业发展的重要内容。

广船国际有限公司正在制造的豪华客滚船。中国青年网记者 方瑞 摄

2004年,龙穴造船基地曾是一片海湾,十年间沧海变桑田,如今广州正在形成以龙穴造船基地为核心,集造船、修船、海洋工程、邮轮及船舶相关产业于一体的海洋工程装备产业集群。

精益生产,绿色制造。广船国际有限公司坚持创新引领,以现代化的造船模式、先进的造船技术与管理,为建造优质产品不断探索新路径。现在,液货船、半潜船、客滚船等大批高技术船舶达到国际一流水平,众多技术成果获得国家专利和国家级科技进步奖。

集聚发展,浚源流长,广船人“舰船报国”为广州提升海洋工程装备制造业贡献了力量。当下,广州正以无人船、潜水器和水下机器人为突破口,推动人工智能技术在海洋的应用和发展,在钻井平台、可燃冰开采设备等领域形成一批龙头企业和集聚基地。大力发展深海资源、新能源勘探开发设备,加快核心关键技术领域、融资租赁等高附加值领域发展,让产业链高端环节不断拓展,舞活经济龙头,筑梦深蓝海洋。

绿色生态:百鸟归巢促进加强海陆统筹规划

在广州的最南端,珠江入海口西岸,是“广东最美湿地”之一的南沙湿地,也可以称它“广州之肾”。在这里,览红树成林,观荷香万亩,赏万鸟齐飞。

南沙湿地公园。中国青年网记者 方瑞 摄

“南沙湿地建设分为两期,合称为‘万亩湿地’。”广州南沙湿地旅游发展有限公司营销部经理万珺向中国青年网记者介绍,“湿地一期为生态保护核心区,是候鸟的生活栖息区域,以保护候鸟、开展生态系统科研和科普教育为主,让游客‘零距离’感受人与自然和谐的意境;二期为综合开发生态旅游区,是集生态观光、科普教育、文化影视、休闲度假等配套为一体的滨海湿地特色生态旅游休闲区。”

百草丰茂,百鸟争鸣。南沙湿地内拥有丰富的植物群落、红树林岛屿等,为鸟类生活和觅食提供环境,区内高等植物约有300多种,乔灌木主要有小叶榄仁、桃花心木、串钱柳等,放眼望去,犹如大大小小的森林小岛漂浮在海上。二期湿地布局上采用“外环内岛”“大水面结合林岛”等方式,构筑丰富的湿地空间,为不同的物种提供多样性的生态环境,数以十万计的候鸟来湿地栖息过冬。到目前为止,监测发现的鸟类多达180种,国家一级、二级保护动物14种,是珠江三角洲地区的“候鸟天堂”。

“生态好不好,鸟儿说了算。”回望南沙湿地的发展,正是广州生态、经济一起抓,统筹自然资源保护利用和治理的有力体现。如今,广州着力强化山水林田湖海“生命共同体”意识,以珠江水系为脉络,以流域空间为载体,统筹森林、河涌、湖库、湿地、农田、海洋等自然资源系统保护,实现海洋资源的合理开发和持续利用。

2018年,广东海洋生产总值1.93万亿元,占全国海洋生产总值的23.2%。广州,正以其独特优势主动作为,不断探索,助力海洋经济高质量发展,不断迈向新精彩。