海报新闻

6月底开始,本届高考生即将进入志愿填报这一关键环节。是为了更好的学校选择冷门专业,还是为了热门专业选择“迁就”下一档学校?还是“先别管专业,考进去再转”?对很多高考生来说,如何取舍成为一道难题。

6月9日,众多考生跑出长沙市一中考点。当日,湖南2024年高考结束(来源:中国新闻网)

6月9日,众多考生跑出长沙市一中考点。当日,湖南2024年高考结束(来源:中国新闻网)

6月16日,华中科技大学举办高考招生咨询会,吸引众多考生及家长前来咨询志愿填报等相关问题(图源:CFP)

6月16日,华中科技大学举办高考招生咨询会,吸引众多考生及家长前来咨询志愿填报等相关问题(图源:CFP)

值得关注的是,近日,全国多所高等院校召开的2024年本科招生政策发布会上,上海交通大学、武汉大学、华中科技大学等多所高校均对本科阶段“转专业”的政策进行了相关介绍。记者梳理发现,和以往的政策相比,如今,各大高校有关“转专业”方面的政策灵活度更高、可选择的次数更多,可以更充分地满足学生个性化发展需求。

其实,自高等教育诞生以来,国内众多高校就陆续对转专业进行了多样化探索。转专业赋予了迷茫中的高校学子第二次选择的机会,然而,近年来浮现出的“先上再转”观念背后也存在一些问题。

他们,奔波在转专业的路上

在大学转专业到底是一种怎样的体验?来听听为转专业奔波的亲历者如何说。

尽管要降级重读,大二学生林灵(化名)还是准备从她口中的“天坑专业”护理学转到临床医学。她所在的学校每人有三次转专业机会,只要本专业没有挂科记录即可参加转专业考试。然而,这已经是她第二次失败:虽然进入大学以来没落下英语学习,但因为临床医学竞争激烈,她没有通过第一次转专业考试的英语笔试;第二次考试时专业面试题目变化极大,她一时发挥失常,没有成为通过面试的那十分之六的幸运儿。

“我绝不会放弃。”五年制医学专业考研无法跨考,若要以医学本专业参加考研,从事临床工作,林灵必须继续参加转专业考试,这是她退学复读之外的唯一选择。

同样选择转专业的还有目前在北京某高校中文系读研的胡薇(化名),幸运的是,她属于成功的一员。

胡薇在大一上学期的时候就下定决心转专业。“我是浙江新高考的第一届考生,从这一届开始,每个考生都可以填报80个平行志愿,刚开始大家都对志愿填报规则不太了解,生怕滑档。”为了去更好的学校,家人甚至花高价请了专家为她填报志愿。最终胡薇被一所师范学校的文化管理专业录取。

入学前,胡薇对所学专业完全不了解。开学几个月后,她才发现这个专业是学校新设的,学科建制不是很完善。“有时候感觉在这个专业学不到什么东西,每天过得浑浑噩噩。”于是,刚读大一的胡薇决定转专业。

综合考量后,胡薇决定转到汉语言师范专业。“整个过程里,别的同学在玩的时候,我都是在图书馆补习,并且愈发坚定了转专业的想法。”大一下学期,胡薇终于通过了汉语言师范的专业课笔试和面试,并在大二正式转入汉语言师范班。据她回忆,当时想要往这个专业转的人特别多,最后学院综合笔试、面试成绩,录取了五十几个人,并为他们新开设了一个班。转入新专业之后,她依然没有放松,大二大三两年,穿梭于不同年级的课堂,补全所缺少的课程学分。

如今的胡薇并不后悔当时转专业的决定,却有一点遗憾,“不管是最初的志愿填报还是转入专业的选择,我都太局限于当时的生活环境。如果以现在的眼光看,我会选择计算机等更有挑战性的学科。”

而林灵和胡薇不过是众多想转专业的大学生中的一员。据中国青年报社会调查中心曾进行的一项调查发现,79.0%的受访者都有过想要转专业的念头,60.2%的受访者表示选择转专业是因为本专业发展前景不好,其余受访者选择转专业的原因包括对所学专业没兴趣、高考专业没选好、父母希望转专业、学不好本专业等。

转专业的门槛有多高?

其实,转专业并不是新生事物,在我国,转专业最早可以追溯到高等教育诞生之初,当时就已有转专业、转校的情况。

本世纪初,复旦大学率先在全国实行转系(转专业)制度改革,244名符合要求的学生经考核后成功转到新专业就读。

2005年,教育部出台文件,提出学生可以按学校的规定申请转专业。

在2011年本科教学改革年里,中国农业大学开始实施自由转专业政策——转专业不再设报名门槛,有意向的一、二年级同学均可提交申请。中国科学技术大学、浙江大学等众多高校也纷纷宣布专业转出无门槛。2012年的一则公开报道显示,浙江工商大学的新生在报到时即可自愿互换专业。

2023年5月,吉林大学宣布放开转专业限制,每人有12次重新选择专业的机会。吉大发布数据显示,放开之后,2023年该校有1018名学生成功转专业。

到了2024年高考季,上海交通大学、华中科技大学、武汉大学等名校则纷纷宣布开放“零门槛”转专业。

复旦大学:除个别专业外,所有学生有两次转专业机会

复旦大学:除个别专业外,所有学生有两次转专业机会

上海交通大学:全面开放“零门槛”转专业

上海交通大学:全面开放“零门槛”转专业

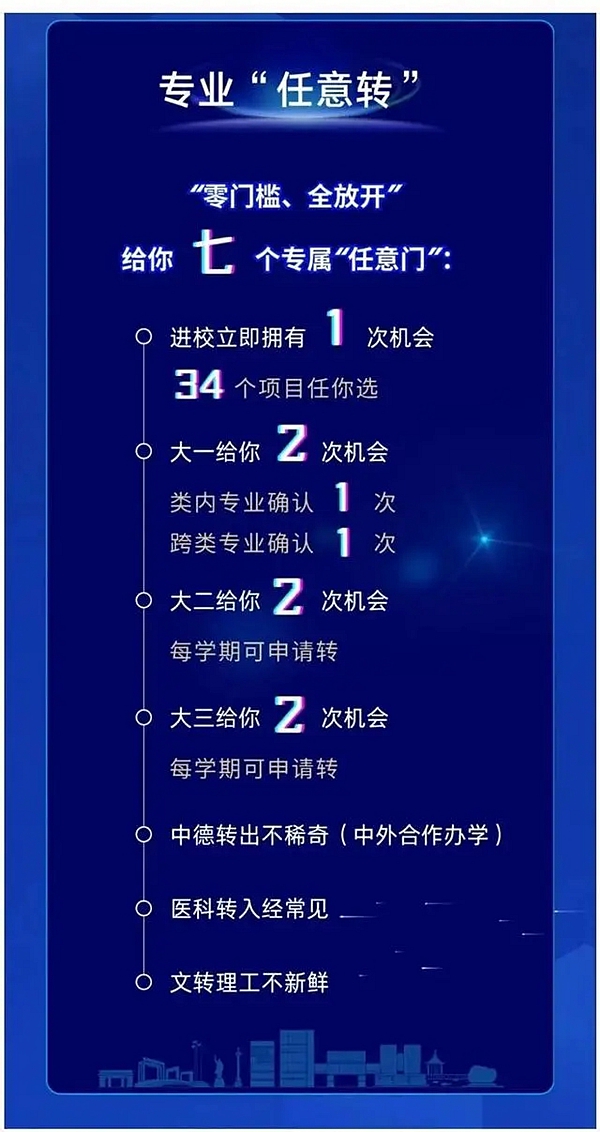

同济大学:学生进校拥有7次对专业作出抉择的机会

同济大学:学生进校拥有7次对专业作出抉择的机会

那么大学转专业究竟有何具体要求?央视记者梳理各高校近年的转专业规则后发现,目前转专业涉及的要求,大致分为以下四种:

第一,对成绩有所要求,学生的学分、绩点要达到一定数值。吉林大学电子科学与工程学院相关文件要求,提出转专业的学生,必修课和限选课首次考核成绩全部合格,且GPA≥3.0;暨南大学要求学生的平均学分绩点在当前就读专业同年入学学生中排名前30%(含)。

也有部分学校将平时成绩按照一定比例转化为整体分数中的部分。福建师范大学法学院及纪检监察学院要求,将平均学分绩点的30%与面试分数的70%相加之和作为考核成绩标准。

第二,对转入、转出的人数有所限制。《重庆邮电大学转专业管理办法》指出,转出专业的学生人数一般不得超过本年级本专业学生人数的10%,转出人数应为学院人数的10%以内。

第三,以笔试与面试的表现进行综合考核,有些学校只设置面试考核,根据学生的回答打分。北京林业大学理学院发布的转专业工作方案明确要求,原则上按50%面试成绩+50%笔试成绩的方式评定出综合成绩,再按成绩排序接收学生。

第四,其他限制。吉林大学地球科学学院要求接收的转专业学生高考应为理科生,不分文理的高考改革省份学生选考科目应同时选考物理和化学科目;吉首大学药学院将高考成绩的70%纳入考核标准等。

对于这些要求,大部分受访者都比较理性地表示,学校对转专业设立一定门槛是可以理解的,只是更期待公平、合理的选拔方式。“在我转专业的过程中,最大的挑战就是完全不知道题目的大致范围,只能靠自己摸索,事实证明我准备的方向确实是错的,如果考核前学校能有一定的考查范围划定,可能会更好。另外,希望有些重要信息可以及时传达和更新,避免出现本来能转却因为不知道规则变化而错失机会的情况。”想从日语专业转入法学专业,却并未成功的林旭晨(化名)说。

“考进去再转”现实吗?

转专业政策赋予了迷茫中的高校学子第二次机会,但这并不意味着可以“先别管专业,考进去再转”。

21世纪教育研究院院长熊丙奇说,高校的“转专业自由”政策体现了大学尊重学生意愿、扩大学生选择权的开放精神,有利于提高学生对专业的满意度,也会促进大学各学院重视专业建设,以转专业机制引导各专业竞争。

但对于高校设立的“零门槛”转专业,当前有人给考生填报志愿支招“先不必太在意专业,进大学后再换专业”,熊丙奇对此表示,“这种想法要不得。填报志愿时,还是要从自己的兴趣、能力出发尽可能选择适合自己的学校、专业。”他强调,“零门槛”转专业并非学生想转就一定能转成功,“通常,转入有名额限制,且要进行相应的转专业考试。”

▲视频:林旭晨讲述她的转专业经历(来源:央视网)

林旭晨就是抱着“先进大学,再转专业”想法却并转专业未成功的一个例子。

家中两代人都从事建筑行业,林旭晨当时高考完报志愿的时候,家里人和她的想法就是:冲学校而不是冲专业。为了增加进入名校的概率,她在志愿单上勾选了服从调剂的选项。“也填了其他几个工科专业的志愿,没想到最后调剂进了我填写的保底志愿——日语专业。”

因为还怀有“建筑梦”,林旭晨在尚未入校前就已经开始为转专业做准备。但因学校官网通知写明,仅限理工科学生报考工科专业,林旭晨只能放弃心仪的工科专业,最终选择了学校里就业率相对较好的法学专业,参加了选拔考试。回想起当时参加面试时的场景,林旭晨说:“走进房间,五个老师面无表情地看着我,那种气氛是冷峻的、紧张的,我一下子压力很大,尤其在我抽到一个完全陌生的题的时候。”高中没有选过政治科目的她,回答得并不理想。最终,她转专业失败。

熊丙奇表示,“现在,不少学校放宽转专业的比例限制,允许学生自由申请专业,这是一个好的趋势,但是从现实来看还要注意两个方面问题。首先,学校要加强对学生的生涯规划教育,学生进入大学之后,学校要引导学生了解大学、认识专业,引导学生做出适合自己的规划,让学生进行理性选择。其次,以信息公开的方式保障转专业的公平和公正,用师生监督促进转专业体系的良性发展。”

中国人民大学公共管理学院教授马亮也表示,考生还是应该重视选择自己心仪的专业,关注专业志愿填报。“第一专业的选择很关键,可能让学生先入为主,影响对未来专业发展方向的认知。未来转专业虽然相对自由,但也可能面临门槛和不确定性。”

在马亮看来,为了引导考生选专业,大学应主动披露转专业方面的数据,方便考生参考,也推动相关专业提高培养质量。

“大学应该探索专业知识调色板,优化专业培养方案,打破学生选课修学分的制度壁垒,使学生可以自由选课,学生的专业属性也可以呈现多彩组合,而不必拘泥于某个专业。这样一来,大学为每个学生提供定制化和个性化的培养方案,才可以因材施教,培养未来需要的跨学科人才。”

(海报新闻编辑 石慧 综合整理自中国新闻网、央视网、北京青年报、中国教育新闻网等)

责编:马婉莹

审核:王磊

责编:王磊